JOSÉ ANTONIO RAMOS SUCRE (1890-1930), BIBLIOTECA VIRTUAL CERVANTESCon títulos de Mario Briceño Iragorry, María Calcaño, Salustio González Rincones, Teresa de la Parra y José Antonio Ramos Sucre, Banesco ha puesto a disposición de estudiantes, docentes y lectores, el programa educativo y editorial Clásicos venezolanos. Cada libro, disponible en su web, incluye un texto introductorio de Milagros Socorro y una charla en video dictada por un experto. El ensayo que sigue presenta Las formas del fuego, de José Antonio Ramos Sucre. En YouTube está el video de la charla correspondiente a cargo de Cristian Álvarez.

Por MILAGROS SOCORRO

Aún hoy, a un siglo de su escritura y asistidos por iluminadores estudios, la obra de José Antonio Ramos Sucre se nos presenta compleja, cuando no inescrutable y de muy ardua penetración. Las razones de esta dificultad son diversas, a la cabeza de las cuales podría estar el hecho de que el propio poeta trabaja el lenguaje con la impiedad y coraje del herrero para aportarle formas y sinuosidades, pero no claridad o, al menos, no un único significado. Si a esto añadimos que las alusiones, digamos, cultas, son Múltiples, pero no siempre un calco de las referencias de donde emanan, puesto que al ingresar al mundo imaginario del poeta se impregnan de su autoridad autoral (nótese la redundancia), y es como si él mismo las hubiera inventado –de seguro, reinventado–, con lo que vienen a ser algo familiar con el origen, pero del todo nuevo.

La advertencia respecto de las exigencias que presentación este libro se propone hacerle ver al lector que por primera vez se interna en las asombrosas galerías del mundo ramosucreano, que no es ni de lejos el único en haberse desconcertado en las primeras páginas, como nos paralizamos ante el local cuyo traspuesto umbral nos echa a la cara un evento en el que no reconocemos a nadie ni corresponde en modo alguno a las expectativas que nos habíamos hecho de lo que allí ocurriría. En estos casos, nuestra reacción instintiva no es solo detenernos sino retroceder. Quizás le ayude a saber que incluso autores tan avezados en la lectura de poesía como el crítico (y gran poeta él mismo) Guillermo Sucre, en su libro. La máscara, la transparencia. (Monte Ávila Editores, 1975), definió el trabajo de Ramos Sucre en estos términos: “…es una obra hermética: la nitidez del lenguaje elude la significación y continuamente la posterga; las alusiones, sin velar su referente cultural, se trasmutan en elaboraciones muy personales; historia y ficción, tradición e invención resultan ser una misma cosa. A todo lo cual se suma el deliberado y paradójico juego con el anacronismo”.

Ramos Sucre es un poeta vanguardista

Tomemos un ejemplo para ver hasta dónde nos lleva. Espiguemos el primer poema de este libro, compuesto en su totalidad por poemas en prosa. Igual que en sus otras obras, Ramos Sucre usa el verso libre (no rimado, liberado de la métrica y de un ritmo preestablecido) y la prosa poética para expresar sus ideas y estados de ánimo con un estilo caracterizado por la musicalidad y el ritmo, así como por imágenes de enigmática evocación y melancolía, siempre con una intención de gran intensidad estética que alcanza al lector aun cuando el sentido se le haga esquivo.

En fin, el primer poema…

Las Ruinas

Sentía bajo mis pies la molicie del musgo de color de herrumbre, aficionado a la humedad. Proliferaba sobre el tejado y en la rotura de las paredes y de las ménsulas.

Sobre la maciza escalinata había corrido un tropel de caballos alados y de zueco de hierro, a la voz de un héroe imberbe, lisonjeado por la victoria. Hería con una maza ligera y habitual como un cetro, de cabeza redonda y armada de puntas metálicas.

Yo visitaba, después de un decenio, el palacio de techo hundido. La lluvia, descolgada perpetuamente a raudales, había desnudo, de su delgado tapiz de tierra, la roca de granito situada a los pies y delante del edificio. Su acceso había llegado a ser una cuesta difícil.

Yo me incliné delante de la imagen de un santo, aposentada en su vetusta hornacina, orlada de parietarias, y bajé a perderme en una senda de robles. Desde sus ramas bajaban hasta el suelo de arena los sarmientos péndulos de una flora adventicia.

Yo seguí por ese camino, solo y sin poner la espada, y vine a sentarme, ansioso de meditar y de leer, en un poyo de piedra, ceñido al pie de un árbol imprevisto.

Sus hojas amarillas y de un revés grisáceo vibraban al unísono del mar indolente y una de ellas, volando al azar, rozó mi cabeza y vino a llenar de fragancia las páginas de mi libro de Amadís.

La poesía, ese palacio de techo hundido.

Su título, “La ruinas”, nos proyecta a una atmósfera romántica (movimiento artístico y filosófico surgido a finales del siglo XVIII, el romanticismo suele recurrir a las ruinas como representación del paso del tiempo y la fugacidad de la vida, pero también por su capacidad de instaurar atmósferas de nostalgia y melancolía). En ese ámbito, hay un yo poético que tiene experiencias táctiles y visuales: pisa una superficie suave, blanda, húmeda, quizás un poco resbaladiza, al tiempo que se le impone un color, el de la herrumbre, ese marrón rojizo de la oxidación, lo metálico largamente expuesto a la intemperie, lo antiguo y deteriorado. El musgo “proliferaba”, es decir, se extendía con vitalidad (¿sin control?) por esa construcción que ya a la segunda línea nos parece de leyenda. El tejado, elemento arquitectónico que suele simbolizar la protección, el hogar, aquí está tapizado de un musgo suave y mojado que lo ha colonizado. La naturaleza, caballito de batalla del romanticismo, ha irrumpido en el lugar, destrozando las paredes y las ménsulas (esos elementos de soporte que sobresalen de los muros para sostener cornisas y balcones). Todo ha sucumbido a la decadencia y el abandono.

También queda algo de “la maciza escalinata”, tan enorme que en ella “había corrido un tropel de caballos alados y de zueco de hierro, a la voz de un héroe imberbe, lisonjeado por la victoria”. ¿Quién puede ser ese héroe? ¿Alejandro Magno?, muerto a los 33 años, ya había juntado méritos para ser recordado como el más grande el estratega de la historia. Pero el adolescente macedonio que ya comandaba ejércitos no los llevaba a lomos de pegasos, esas criaturas mitológicas símbolo de la ligereza y la velocidad del viento, pero que aquí llevan herraduras, algo pesado, quizás opresivo y, sin duda, atronador al caracolear por los pisos de las ruinas, aun cuando el estruendo esté acallado por el dulce musgo. ¿Se tratará, pues, de Belerofonte?, héroe mitológico que cabalgara a Pegaso. En realidad, no importa. Lo relevante es que ya estamos inmersos en un universo poético, ahora “sabemos” de unas imágenes que segundos antes de llegar al poema no estaban en nuestra mente. Se está obrando la invasión milagrosa, la del musgo en el antiguo palacio donde tras décadas, ¿siglos?, de abandonar aún palpita la antigua vida, con sus hazañas y los ecos de sus regimientos.

Así como no se especifica el lugar, tampoco el tiempo. El yo poético al que seguimos (o intentamos seguir y todo el tiempo se nos escurre) visitaba aquel escenario épico “después de un decenio”: diez años después de un evento anterior no especificado. No importa. Lo que sí importa es que hay un regreso a un lugar que tal vez fue conocido, pero que ahora se presenta de manera diferente. La imagen de un “palacio de techo hundido” reverbera con la pérdida de poder, el desplome de una estructura antes grandiosa. Y “la lluvia, descolgada perpetuamente a raudales” es de una gran belleza, aún –o quizás por ello– aún, decíamos, cuando el agua, elemento vivificador por excelencia, está como factor de erosión y desgaste del paisaje. ¿Desde cuándo cae esa cascada? ¿Cuánto se necesita para que el agua devenga navaja y buril que convierta el suelo en formidable obelisco de granito? No importa. Así es el tiempo en Ramos Sucre, inconmensurable. Y, por cierto, así también es la memoria en el universo del cumanés: así como el deslave deja al descubierto una roca brillante de tan calva, de la misma manera los recuerdos padecen el deslustre que los deja reducidos a fragmentos de difícil acceso. Prueba de esto la encontramos en el siguiente “verso”, en el que el yo poético se inclina ante un santo, figura del catolicismo, sin relación alguna con la mitología griega y muy posterior a esta. No importa. En la realidad fundada por Ramos Sucre, santos, mártires, generales imberbes, pegasos y flora tropical conviven en la república de la invención, régimen que admite instantes tan verificables como las sendas de robles y los manojos de parietarias, plantas que crecen en muros y lugares rocosos, al arrullo de zonas húmedas y sombrías. Claro que mucha gente no ha oído hablar de estas maticas de tallos rojos. No importa. Lo que cuenta es la palabra, lo que esta evoca y el hecho de que su presencia aquí refuerza la idea de una excrecencia natural que se entrelaza con lo arquitectónico, de la misma manera en que el santo varado en ese recodo de selva viene a su poner un encuentro de lo sagrado, lo contenido, lo apolíneo, con lo natural, disipado, dionisiaco.

Cerca del final del texto, el yo poético continúa su camino, en una soledad que ya se nos hacía clara, pero con una espada que solo ahora se menciona. De qué es metáfora esa espada… ¿Importa mucho saberlo? Bueno, sí, en la medida en que puede hacer más densa nuestra ruta por el interior del poema. Ignoramos si aquí el arma aludida es instrumento de muerte o símbolo de poder o de lucha… lo fundamental es que se trata de un objeto que el yo poético no suelto, que mantiene aferrado, aunque se detiene no a olisquear la cercanía de un eventual enemigo o peligro, sino a meditar ya leer. ¡Es la espada del espíritu!, sin la cual este no puede seguir en guardia, en situación de introspección para persistir en la búsqueda de conocimiento y significado. Claro que también puede ser la espada/faro que orienta al navegante en su viaje interior.

Las hojas amarillas con las que remata el poema son las del árbol imprevisto (y el árbol imprevisto es todo aquello que viene a nuestro encuentro sin trompetas de aviso, como, por cierto, la poesía nos sorprende siempre, así que lo mejor es darnos a su prodigio infinito). ¿Te parece que las hojas amarilleantes, de revés canoso, pueden remitir al otoño y la madurez? Muy bien, también puede ser. En cualquier caso, hay algo cambiante. El texto cierra con una imagen inesperada, la de la hoja desprendida de aquel compacto mundo irreal, que viene a rozar la cabeza del poeta ya perfumar las páginas de su ejemplar del Amadís de Gaula, novela de caballería, clásico de la literatura medieval y del Siglo de Oro. En cualquier caso, si lo que la hoja ha rozado es al poeta, para que perfume el libro es porque ya este está en la cabeza de aquel. ¿Significa esto que el yo que todo el tiempo hemos audido como “yo poético” es el yo del Amadís de Gaula? ¿Qué tan joven sería Amadís…? ¿Se le podría calificar de imberbe? ¿Tendrá este poema algo que ver con la historia?, finalmente, según Ramos Sucre, “Lo único decente que se puede hacer con la historia es falsificarla”.

Por eso volvemos a Ramos Sucre, porque, como nunca “entendemos” del todo sus poemas, nunca terminamos de cerrarlos. El sentido, el verdadero sentido, siempre está un poco más allá: en la próxima lectura.

De dónde sacó tantos conocimientos

La poesía de Ramos Sucre es vanguardista, denominada así porque rompe con la tradición. Nuestro autor no solo se apartó de las formas poéticas al uso a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, al optar por la prosa poética y su consiguiente libertad métrica, sino que instauró un lenguaje innovador –que no ha dejado de serlo– y, lo más notable, abordó asuntos tan contemporáneos como la soledad, la angustia existencial y la búsqueda de sentido en un mundo que quizás no lo tenga.

Signo de vanguardia es, asimismo, el uso de los recursos poéticos, de la metáfora, la imagen y el símbolo, de manera desconcertante, muy original, insistimos, incluso hoy lo sigue siendo. Precursor de la vanguardia en Venezuela, la poesía de Ramos Sucre abrió el camino a nuevas formas de expresión y sentó las bases para la poesía venezolana hasta nuestros días. Es cierto que el universo del cumanés prese nta similitudes con el Modernismo, como el cosmopolitismo que caracterizan la obra de Rubén Darío (1867-1916), cimentada en su interés por culturas y lugares remotos, así como por la renovación estética y la experimentación. Por ese camino, Ramos Sucre comparte con José Martí (1853-1895) lo selecto del lenguaje, la armonía en la expresión y el refinamiento de sus miras, pero a diferencia de estos maestros del Modernismo, muchas veces centrados en cuestiones sociales y políticas, Ramos Sucre se vuelca en la exploración de su mundo interior, sus indagaciones intelectuales y el pasado tal como se acomoda en su imaginación. Y, aún así, Ramos Sucre es más contenido que la mayoría de los modernistas, más sobrio en su lenguaje, quizás más profundo en la veta filosófica y, definitivamente, más intimista que aquellos.

Desde luego, prolonga el gusto por lo exótico y no se ahorra alusiones eruditas. Cómo sabía tanto, este muchacho de provincia, políglota, seguro, segurísimo, de que iba por buen camino, el del reconocimiento que algún día se le tributaría.

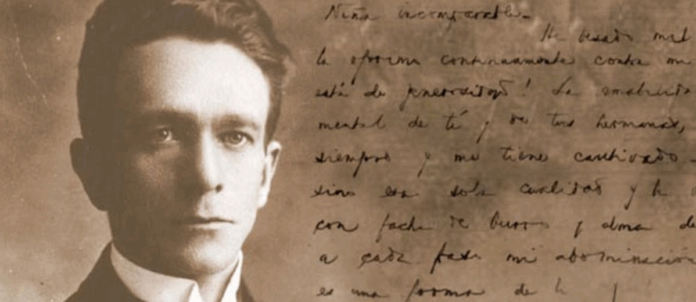

Marcado por su linaje, que tenía el punto más alto en Ayacucho, José Antonio Ramos Sucre nació el 9 de junio de 1890, en Cumaná, su “idolatrada Jerusalén”, como él mismo escribiría. Sus padres fueron Jerónimo Ramos Martínez y Rita Sucre Mora, sobrina nieta del Gran Mariscal de Ayacucho.

A su niñez –escribió Alba Rosa Hernández Bossio, biografía de Ramos Sucre– faltó la fantasía de los cuentos maternales. Rita no lo inició en el mundo de lo imaginario con los relatos infantiles que todo niño desea de su madre antes de dormirse, o las cantinelas inolvidables, así como el beso de las buenas noches. De Rita él recuerda sus órdenes y sus castigos. Cuando los varones se acostaban en sus hamacas colgadas en un único cuarto, antes de que se durmieran ella entraba para castigarlos con unos buenos correas por haber sido portado mal durante el día, sin que los niños supiesen hasta ese momento si lo habían hecho o no. Rita había asumido el rol autoritario y represivo que en la familia tocaba al padre, y después de enviudar, lo ejerció plenamente convencida de que era la única forma de imponer la “buena” conducta y principios morales de su clase social en los niños.

Al cumplir los siete años, empezó a asistir a la escuela del maestro don Jacinto Alarcón Blanco, en Cumaná, pero en 1900, cuando tenía diez años, lo sacaron de esa escuela, donde tenía amigos y una vida bastante normal, para enviarlo a Carúpano, donde vivía su tío, el presbítero doctor José Antonio Ramos Martínez, sacerdote y latinista, quien lo inscribió en el Colegio Santa Rosa, donde dictaba las cátedras de Latín, de retórica y filosofía, que luego de las clases le repasaba al sobrino en interminables lecciones particulares. Vista su excepcional inclinación a las lenguas ya las humanidades, Ramos lo sometió a un virtual secuestro, para educarlo en sus métodos, puntuados de castigos, encierros y privaciones.

“Carúpano fue un encierro”, le comentó José Antonio a su hermano Lorenzo, en carta del 25 de octubre de 1929. “El padre Ramos ignoraba por completo el miramiento que se debe a un niño. Incurriría en una severidad estúpida por causas baladíes. De allí que ningún afecto siento por él. Yo pasaba días y días sin salir a la calle y me asaltaban entonces accesos de desesperación y permanecía horas llorando y riendo al mismo tiempo. Yo odio a las personas encargadas de criarme. No acudí a papá por miedo. El padre Ramos era una eminencia y yo no era nadie, sino un niño mal humorado. La humanidad bestial no veía que el mal humor venía de la desesperación del encierro y de no tener a quién acudir. Yo temía a papá, quien era atento con Trinita y no conmigo.

Su desgracia y su “pasmosa erudición”, como observaba todo el que lo conocía, puesto que el padre Ramos se pasaba de severo y aplicaba la pedagogía del terror, pero tenía una excelente biblioteca y estaba empeñado en que su pupilo la hubiera repasado de vuelta y media antes de llegar a la mayoría de edad, incluidos los anaqueles de tomos en latín, lengua que el niño llegó a dominar. Sería, pues, un niño prodigio, el primero de todas las clases a las que creció, un hombre cultísimo, y un ser humano triste, perseguido por fantasmas diurnos y nocturnos, que lo condenarían al insomnio. “Tú sabes”, le confió al hermano, “que la escasa resistencia que ofrezco a las enfermedades no vienen sino de un sistema nervioso destruido por los infinitos desagrados, discusiones, maldiciones, desesperaciones y estrangulaciones que me afligieron”.

A los 16 años, el adolescente sufrido y cabizbajo, como él mismo se evocó, conoció al latino y al francés; Estaba aprendiendo italiano, alemán, inglés y griego. Más tarde aprendería danés, sueco, holandés, provenzal, catalán, algo de sánscrito y otro poco de ruso.

¿Qué me derriba?

En 1911, completado el bachillerato, marchó a Caracas a seguir estudios universitarios. Las veinticuatro horas que duraron la travesía marina lo extrañarían para siempre de su querida Cumaná… y de su madre, Rita Sucre. En Caracas viviría 19 años, siempre de pensión en pensión, plagadas de incomodidades y falta de privacidad, que fueron factor clave para el insomnio que había incubado desde su niñez, ayuna de juegos y harta de libracos.

Ramos Sucre estudiaría Derecho en la Universidad Central de Venezuela, donde obtendría el grado de doctor, aunque solo ejerció como abogado, así como de juez, por poco tiempo, aunque con resultados brillantes. En esa década trabajó muy duro, como profesor de liceo y, luego, universitario, como articulista de prensa, oficio en el que hizo gala de su capacidad de síntesis y como traductor. En 1914 recibe el nombramiento de Oficial de la Dirección de Derecho Público Exterior de la Cancillería, para desempeñarse como traductor e intérprete.

En los años 20, en el contexto político del régimen gomecista que le tocó padecer, y del que no sería colaborador, publica su obra literaria, contenida en tres títulos: Trizas de papel1921; Sobre las huellas de Humboldt1923; La torre de timón1925; El cielo de esmalte y Las formas del fuegoen 1929. Para este momento, los insomnios ya constituyen un problema grave, que intentaba aliviar con paseos nocturnos por las calles de Caracas, que lo veían vagar hasta el amanecer.

No hay –escribió Tomás Eloy Martínez– otros ejemplos de escritor pleno en la Caracas de su época, otros creadores que conciban la escritura como un oficio excluyente. Su propuesta de Poder está situada casi en las antípodas de las que por entonces podían formular los intelectuales comunes, para quienes el texto era un mero camino hacia el reconocimiento público, hacia las funciones oficiales o hacia el esplendor social. Él no estaba dispuesto a participar de los ritos de adulación o de las intrigas palaciegas que facilitarían su acceso hacia el otro Poder, el político y militar. Nada de eso. En una Venezuela desdeñosa de la inteligencia, Ramos Sucre quiere contemplarse a sí mismo como el dueño de un imperio cuya fuerza no es inferior a la de los señores de Maracay. De cierto modo, él también es Juan Vicente Gómez: su contrafigura, su retrato en negativo.

En noviembre de 1929 lo nombró cónsul en Ginebra, cargo que ganó con la vana esperanza de que en Suiza conseguiría ayuda para su mal. Marchó a Europa los primeros días de diciembre. Era la primera vez que salía de Venezuela. Su muerte estaba cercana, y el reconocimiento se tardaría varias décadas, justicia que él sabía que, aun morosa, llegaría: “Sé muy bien que he creado una obra inmortal y que ni siquiera el triste consuelo de la gloria me recompensará de tantos dolores”, escribió en carta a su hermano, en octubre de 1929.

El año 1930 lo encontró internado en el Instituto Tropical de Hamburgo, de donde pasó al Sanatorio Stephanie, en Merano, Italia. En abril llegó a Ginebra, desde donde, le escribiría a su prima Dolores Emilia Madriz, quizás la mujer más importante de su vida: “Te advierto que mis dolores siguen tan crueles como cuando me consolabas en Caracas. Yo no me resigno a pasar el resto de mi vida, ¡quién sabe cuántos años!, en la decadencia mental. Toda la máquina se ha desorganizado. Temo muchísimo perder la voluntad para el trabajo. […] Apenas leo. Descubre en mí un cambio radical en el carácter. […] Apenas puedo consolarme buscando la vida de enfermos ilustres a quienes la fatalidad apagó en plena juventud. […] Los médicos de Europa no han descubierto qué es lo que me derriba. Supongo que son pesares acumulados. Tú sabes que mi cadena fue siempre muy corta y muy pesada. Nací en la casa donde todo está prohibido”.

Esta carta es del 7 de junio de 1930. Dos días más tarde, el 9 de junio de 1930, exactamente cuando cumplió cuarenta años, concluyó su jornada de trabajo, en el Consulado de Ginebra, para encerrarse en un cuarto de pensión y tomarse el frasco de veronal, que por fin le permitió sumirse en el sueño. Cuatro días después, el anhelado descanso se haría eterno. Sus restos, los de un hombre joven pero acabado por el tormento y las privaciones, fueron enterrados en Cumaná.

*Las formas del fuego. Tomás Eloy Martínez. Presentación: Milagros Socorro. Productores: Mariela Colmenares, Sergio Dahbar y Francis Lugo. Serie Clásicos Venezolanos. Banesco y Cyngular Asesoría 357. Venezuela, 2025.